書籍詳細

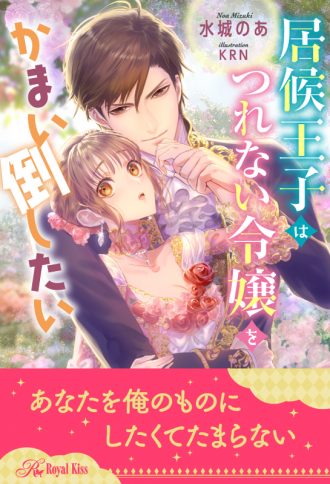

居候王子はつれない令嬢をかまい倒したい

| 定価 | 1,320円(税込) |

|---|---|

| 発売日 | 2022/12/23 |

お取り扱い店

電子配信書店

内容紹介

立ち読み

プロローグ

——ブルダリアス王国。

アフレア大陸の南西に位置し、北側には隣国との境を示す大きな川が、東側には長い山脈が、そして西側と南側には穏やかな海岸線が走っているという他国からの侵略を容易に許さない立地から、ここ数百年ブルダリアス王家による穏やかな統治が続いている国だ。

海に面していることもあり漁業、真珠養殖が盛んで、ブルダリアス産の加工食品などが海のない隣国では保存食として重宝されている。真珠は粒の揃(そろ)った質のいいものが産出されると評判で、わざわざブルダリアスのものをと外国からの引き合いも多い。

この豊かな国を守っているのが精鋭揃いの軍隊で、国境付近で数年に一度小競り合い程度の争いはあるが、それはほとんど国民に知られることはない程度のものだ。

そんな平和なブルダリアス王国の昼下がり、執務室ではすでに初老を迎えた勤勉な王が執務に励んでいた。

今は半分以上が白髪交じりとなってしまったが、若い頃は美しい黒髪であったであろう名残がある。また目元や口元に刻まれた皺(しわ)は老いよりも威厳を示しており、その顔を目にすれば自然と頭(こうべ)を垂れたくなるような品格があった。

「では次の案件は財務大臣からの陳情書です」

秘書官がさっと目の前に書類を差し出し、王が眉間に小さな皺を作りながらそれに視線を落とす。そしてすべてを読み終わる前に羽根ペンを取り上げると、サラサラとなにかを書き込み秘書官へと返却した。

「話にならん。このまま差し戻せ。もう一度よく熟考せよと申し伝えろ」

「かしこまりました。次の書類は」

王は続けて書類を差し出そうとした秘書官に向かって待てと言うように手を上げる。それから応接セットの長椅子に視線を向けた。

「レオン、ちゃんと聞いておるのか?」

するとすぐに背もたれの向こうからスッと手が上がり、返事の代わりに手のひらがヒラヒラと揺れた。その中指には身分を示す金の指輪がはめられている。

「起きているのなら、ちゃんとこちらに来て書類に目を通せ」

その声は苛(いら)立(だ)ちこそ滲(にじ)んではいないが、子どもを諭すような、言い聞かせるような厳しい物言いだった。

数瞬して、長椅子の向こうから貴族的な顔立ちの若い男が姿を見せた。歳は二十代半ば、ダークブラウンの髪に同系色の瞳をしたなかなかの美男子だ。

レオンと呼ばれた青年は両腕を上げて大きく伸びをすると、あくびを噛(か)み殺すようにして長椅子から立ち上がった。

「父上が執務に付き合えと言うからちゃんと聞いていますよ」

ぞんざいな態度の割に口調は丁寧で育ちの良さが伝わってくる。それもそのはずで、青年の名はレオン・リュシドール・ブルダリアス。このブルダリアス王国の王太子、未来のブルダリアス王だった。

王はそんな息子の態度を見てため息をついた。

「態度が悪い」

「仕方ないでしょう。何度も言っていますが俺はこう……執務室に座ってという公務は苦手なんですよ。こう言ってはなんですが、文字を見ると眠気が」

レオンはそう言うと再び大仰にあくびをして見せた。

「まったく。そろそろ王太子としての自覚を持て。そもそも腰を落ち着け王太子として私の仕事を引き継いでいくのは当然だが、今のうちに跡継ぎを作るのもおまえの義務なのだぞ」

「わかっていますよ」

もう何度となく聞かされた言葉に、レオンは小さく肩を竦(すく)めると仕方がなさそうに執務机に近づいた。

「どうぞ、今度は眠くならないように立っていますからお続けください」

王は息子の茶化すような言葉にため息をひとつつくと、次の書類を読み上げようと待機していた秘書官に合図を送った。

「では続きまして、バルビエ公爵家ご息女レティシア様の結婚許可申請についてです」

秘書官の言葉に王は微(かす)かに眉を上げた。

「ほう……バルビエ公爵家か。前公爵が亡くなったのが半年前だとするとやっと喪があけたばかりだろう。確か長女は……そうか、もうそんな年頃か。レオン、おまえも昔園遊会で会ったことがあるな」

秘書官から書状を受け取りながら、王はレオンを振り仰いだ。

「公爵の亡くなられた奥方が美女だったことはなんとなく覚えていますが、娘の方はほんの子どもの頃に見た記憶しか。それに最近のパーティーなどの集まりでも見かけた記憶はありませんね。結婚という年齢なら、社交界に顔を出していてもよさそうなものじゃないですか」

「ああ。数年前に奥方が亡くなられてからは、幼い弟妹と共にすっかり屋敷に引きこもっていると聞いた。公爵には何度も娘を王城に連れてくるように言ったのだが、なかなかその機会がなくてな。公爵が生きていれば、今年から社交界にデビューさせるはずだったのだ」

つまりその娘は今年で十八になる。ブルダリアス王国では男女共に十八歳から成人として扱われ、正式に社交の場に顔を出したり、男性なら軍に入隊するか王城に出仕し仕事を与えられるようになる。

「それにしても、相手が商家の息子とは……前公爵がまとめた話とは思えないから、娘がその辺の男と恋仲になって、親がいなくなったのをいいことに結婚すると言い出したか」

王はわずかに呆(あき)れ混じりのため息を漏らした。稀(まれ)に貴族の子息や令嬢が身分の低い者たちと結婚することがある。もちろん心から愛し合ってという例もあるが、こういう組み合わせの場合、財産や身分を手に入れるための利益が絡む結婚の方が圧倒的に多かった。そのために生じる跡継ぎ問題などにより貴族社会に不利益が生じないように、ブルダリアス王国では貴族の結婚は王の承認を必要とすることになっていた。

「まだ十代だがすでに長男が爵位を継いでいるから、姉が商家に嫁ごうと問題ないだろうが……それにしても身分が違いすぎるな。念のために調査官を送るか」

ずっと黙って書状を覗(のぞ)き込んでいたレオンが口を開く。

「父上。その調査、俺に行かせてください」

そう言うと、王の返事も待たず書状をその手の中から引き抜いた。

「こら!」

「いいじゃないですか。戦地に行くというわけじゃあるまいし。馬車で一日もかからない公爵領ですよ」

王はその言葉に、息子がつい最近まで身分を隠し、国境を守る辺境伯の元に身を寄せていたことを思い出したのか顔を顰(しか)めた。

半年ほど身を寄せていた間には隣国とのちょっとした揉(も)め事もあり、息子もそれに関わっていたと護衛の者から聞かされ、世継ぎの王太子を失ったかもしれないとさすがにぞっとしたらしい。

王はこれまで気軽な身分のうちに国中を見て回り見聞を広げたいというレオンの希望を許してくれていた。しかし、王自身が年老いていく以上、すでに気軽な身分ではないことは何度も諭されていたが、レオンはその言葉を受け流していた。

そして父親としては期限付きの自由を味わわせてやりたいとも思ってしまうようで、しかつめらしい顔をしながらも、結局は許してしまうらしい。

「……では身分を明かさずに」

「もちろんです」

「それから、この調査から戻ったら正式におまえの結婚について閣議にかけるからそのつもりでいるように」

その言葉にレオンはわずかに目を見開いたが、すぐにいつもの調子でにやりと子どものような笑みを浮かべた。

「承知しました。俺もそろそろ年貢の納めどきといったところですか」

本気とも冗談ともつかない茶化すような口調に王は眉を寄せる。

「その返事は覚悟を決めたと思っていいのだな? これまで王妃が何度か年頃の娘を紹介しても歯牙にもかけなかった奴(やつ)にしては前向きな返答だな。いい加減王妃の攻撃に音をあげたか」

レオンは仕方なさそうに小さく頷(うなず)いた。

「そんな顔をするな。おまえの気持ちもわかる。かつては私も王太子としておまえと同じことを両親から言われたものだ。せめて希望があるのなら今のうちに言っておけ。私から王妃に進言しておこう」

王ではなく父親としての言葉に、レオンの胸が温かくなる。

「強いて言うなら俺に興味のない女でしょうか」

母に引っ張り出される園遊会、王太子の義務として出席する夜会で引き合わされる令嬢たちに、レオンは正直うんざりしていた。

親のそばで作り笑いを浮かべて、こちらの機嫌を損ねないように会話の返事は「はい」か「いいえ」しか答えない娘ならまだ我慢できるが、媚(こ)びるような笑みを浮かべて自分から積極的に身体を寄せてくる令嬢もいて、レオンは内心この中から自分の伴侶を選ばねばならないと思うと頭が痛かった。

だからつい自分に興味がない女がいいと口をついて出てしまったのだ。

しかし王はそこまでの意図は読み切れなかったのか、息子のぞんざいな条件に呆れ顔になる。

「馬鹿なことを言うな。おまえに興味がない娘などこの国にいるはずがないだろう。おまえのそのひねくれた心を癒やしてくれる娘を探すのはなかなか骨が折れそうだな」

「まあ母上にお任せします。どうせ一度は通らねばならない道ですから」

結婚というものになんの期待も抱いていない息子の横顔を、王は痛ましげに見つめてくる。

近隣諸国から豊かで平和な国だとうらやまれるこの国の一番の問題が、王太子の結婚問題だと誰が思うだろうか。王はため息をつきながら椅子に深く身体を沈めた。

?

1

数日後、レオンはバルビエ公爵邸へと向かう街道を騎馬で駆け抜けていた。

服装は王城内では略装とも呼ばれる丈の短い上着、地味な灰色のトラウザーズに飾り気のない黒いブーツ。上着の色は濃紺で、わずかに金糸銀糸の刺(し)繍(しゅう)が施されているが、王城からの調査官として華美にならない程度のもので、王太子の顔を知らぬ者なら王城から派遣された若い調査官だと信じてしまうだろう。

しかし少し知識がある者なら、こんな立派な体(たい)躯(く)の若者がなぜ武官ではないのかと不思議に思うはずだが、久しぶりに城の外での自由を満喫している彼はそこまで思い至らない。

季節は新緑が目に眩(まぶ)しいほどの時期で、ひとり馬を駆るには最高の気候だ。すでに馬はバルビエ領に入っており、あと半刻もしないうちに公爵邸が見えてくるはずだった。

レオンは亡きバルビエ公爵の顔を思い浮かべながら、なぜ自分はこんな誰にでもできる役目を買って出たのだろうかと、今さらながら自問した。

亡き公爵の父はレオンの祖父と兄弟なので、簡単に言えば公爵家は王家の親戚筋になる。つまりは今回調査で訪ねる公爵令嬢はレオンにとっては再従妹(はとこ)で、たくさんの貴族たちの中で見ればかなり近しい間柄と言っても間違いではない。

公爵自身は急逝するまでは王城に出仕しており親しく言葉を交わしたことがあるが、驚くほどその子どもたちの情報は耳にしたことがなかった。

あのあと秘書官から詳しい状況を聞き出したところ、公爵夫人が亡くなったあと長女レティシアが幼い弟妹の世話を買って出たためだという話だったが、若い娘はデビュー前でもなにかしらパーティーでお目見えしているのが普通だ。レティシアという娘は社交や自身の結婚に興味がないのだろうか。

少なからず血の繋(つな)がりのある年頃の令嬢が、まるで世捨て人のように社交界から遠ざかっている理由が知りたいという好奇心かもしれない。よほど人前に出したくない容姿なのかとも邪推したが、亡き奥方の美貌を思えばそれほどひどい娘とは思えない。

なににせよ、レオンはこの退屈の虫を鎮めてくれるのならどんな理由でもよかったのだ。

気づくと馬は銀杏(いちょう)並木にさしかかっており、さらにしばらく走ると突然ぽっかりと石造りの邸宅が姿を見せた。

形ばかりの門に門番はおらず開け放たれている。レオンは手綱を引き並足にすると、手入れが行き届いているとは言えない道を屋敷に向かってゆっくりと進んだ。

訪問の先触れをしていなかったとはいえ、これほどの邸宅の玄関口まで人が訪れているというのに人っ子一人現れないのは不思議だ。もしや訪ねる屋敷を間違えたのだろうか。

不審に思いながらレオンが馬から下りたときだった。風に乗って小さな——メロディが聞こえてきてレオンは耳をそばだてる。

それは女性の歌声のようで、レオンは誘われるように手綱を手にしたままそちらに足を向けた。

屋敷の奥は薔(ば)薇(ら)園になっていて、初夏が近づいた今はちょうど見頃のようで芳(かぐわ)しい香りのする色鮮やかな薔薇が咲き乱れている。歌声の主はその薔薇園のちょうど中心にしゃがみ込んでいて、レオンが立っている場所からは淡いピンク色の花飾りがついた麦わら帽子の後ろ姿が見えるだけだ。

聞き覚えのあるその歌はブルダリアス王国に古くから伝わる曲で、歌詞が物語になっており、誰もが子守歌として耳にしているものだった。

レオンがしばしその透き通った歌声に聴き入っていると、馬が代わりに足を踏み鳴らすことで訪問を知らせてしまう。その気配に麦わら帽子の女性の肩がびくりと震え、立ち上がりながらぱっと振り返った。

「……っ」

お互いの姿を認めた瞬間、先に息を呑んだのはどちらだっただろうか。レオンはあとになってそのことを何度も思い出そうとしたが、彼女の美しさに目を奪われた自身の驚きしか思い出せなかった。

榛(はしばみ)色の瞳に明るい栗(くり)毛(げ)。組み合わせこそ平凡だが、大きな目の周りをくるりとカールした睫(まつげ)が愛らしく縁取り、すっきりとした貴族的な鼻筋と驚きにうっすらと開かれた小さな唇は、今すぐに口づけたいほどふっくらとして柔らかそうだ。

一目で使用人とわかる古ぼけたデザインのドレスに黒いエプロン姿という服装だけ見ればさえないはずなのに、美しい薔薇が咲き乱れる花園の中で、その女性が一番美しく輝いて見える。

先に言葉を発したのは、薔薇の花びらのような優美な曲線を描いた唇をした麦わら帽子の女性だった。

「失礼ですが……どちら様でしょうか」

榛色の瞳には警戒の色が浮かんでおり、突然現れた見知らぬ男に戸惑っているようだ。

「俺……いえ、私は王陛下直属の調査官です。バルビエ公爵並びにご令嬢にお取り次ぎいただきたい」

女性がわずかに眉を寄せたのを見て、レオンは自分の言い方がなにかおかしかっただろうかと心配になった。

するとそこにちょうど裏口から年配のメイドが出てきて、レオンと女性が一緒にいるのを見てギョッとした顔になる。

麦わら帽子の女性はメイドが口を開こうとするのを遮るように言った。

「ちょうどよかったわ。アルマンにお客様がいらしたと伝えてくれる?」

「でも」

「大丈夫よ。それよりもこれをお願い。私はお客様を厩(きゅう)舎(しゃ)にご案内するから」

女性はメイドに薔薇を手渡すと、レオンに向かって微(ほほ)笑(え)んだ。

「お客様にお連れいただくのは申しわけないのですが、こんなに立派な子を女に預けるのはご心配でしょう。厩舎には馬番がおりますから、ちゃんとお世話をさせていただきます。ご安心ください」

この女性はこの屋敷の中でどの地位にあたる女性なのだろう。メイド頭にしては若すぎるし、ましてや庭師とも思えない。

幼い弟妹がいると聞いているから、その子どもたちの家庭教師だろうか。レオンがそんなことを考えながら、先に立って歩く女性の背中をジッと見つめたときだった。

まるで見られていたことに気づいていたかのようなタイミングで女性が振り返った。

「ああ、当家の執事が来たようです。では私はここで失礼いたします」

そう言った女性の視線の先にはいそいそと年配の男性がこちらに歩いてくる姿がある。女性はぱっと身を翻すと、まるで少女のように駆け出し、すぐに建物の向こうに消えてしまった。

それは一瞬のことで、レオンはまるで夢でも見ていたような気分になった。?

2

裏口から屋敷の中に入ったレティシアは、そのまま使用人専用の階段を使って二階まで駆け上がると自分の部屋に飛び込んだ。

大急ぎで庭仕事用のドレスを脱いでいるとノックの音が聞こえて、乳母のリディが慌てた顔で入ってくる。

「レティお嬢様! 王城からの使者が」

「知っているわ。お庭でお迎えしたのは私だもの。それより着替えるのを手伝ってちょうだい」

乳母はレティシアが客人を出迎えたということに少し驚いたようだが、すぐに切り替えて、ドレスを着せるために背後に回った。

「使者の方はなんと?」

「エミール坊ちゃまとお嬢様にお会いしたいと申しております」

先ほどすでに聞いた内容と同じだ。そして王城から突然使者が来るとなると、思い当たることはひとつだけだ。

レティシアはほんの少し前に出会った男の、黒にも見えるほど濃いダークブラウンの瞳を思い出した。キリリとした眉からは意志の強さが窺(うかが)え、彼がもう少し若かったのならきかん気な少年と呼ばれそうな眼(まな)差(ざ)しだった。

彼と目が合った瞬間、不思議なことにまるで自分が石になってしまったのではないかと思うほど、突然その場から動けなくなった。

「お客様の対応は私がするからエミールを呼び戻す必要はないわ」

弟のエミールと双子の妹、ミシェルとソフィは午前中からメイドを連れて近くの湖にピクニックに出かけており、この天気なら日暮れまで戻らないだろう。

使者の目的がなんだとしても、エミールがいなかったことは幸いだった。弟は今回の件に胸を痛めていて、あわよくば反対したいと思っているのだ。使者の前で弟と揉めることだけは避けたかった。

「承知いたしました。アルマンさんにもそう伝えておきます」

乳母はレティシアを鏡台の前に座らせると戸外で乱れてしまった髪を手早く結い直し、最後に髪にふんわりと薔薇水を振りかける。

この薔薇水は薔薇の花びらを乾燥させたものをレティシアが手ずから蒸留器で精製したもので、元々は亡き母から教わったものだ。薔薇水は万能で、こうしてコロンとして使うだけでなく、化粧水代わりにもなるし水で薄めて飲むこともできる。

「さ、できましたよ」

乳母は鏡に映ったレティシアの仕上がりに満足しながら微笑んだ。

レティシアが階下に降りると客用応接室の前で、執事のアルマンがなにか言いたげな顔で待っていた。

アルマンは父が公爵位を継ぐ前からバルビエ家に仕えてくれており、レティシアが生まれたときにはすでに執事長としてこの屋敷を取り仕切っていた。

一般的に見ればすでに引退していてもおかしくない年齢だが、アルマンがいなくなってはこの屋敷の運営はすぐにでも立ちゆかなくなってしまうと、懇願して屋敷に留まってもらっている。

「使者の方はなにかおっしゃった?」

「いえ。それとなく用件を聞き出そうとしてみたのですが、お嬢様と旦那様をお待ちするの一点張りでして」

「そう」

「それよりも……使者の方に見覚えがあるような気がするのですが、お嬢様はご存じですか?」

執事の言葉に、レティシアは先ほどの男の顔を思い浮かべる。それから小さく首を横に振った。

「いいえ。でもお父様のお仕事関係の方かしら。あなたは何度かお父様のお供で王城に行ったことがあるから見覚えがあるのではないの?」

老執事はそれでもなにか腑(ふ)に落ちないという顔をしていたが、これ以上王城からの使者を待たせるわけにはいかない。レティシアが視線で促すと、アルマンも心得たように頷いた。

「失礼いたします。当家ご息女レティシア様でございます」

先に立って扉を開けた執事の口上に内心大(おお)袈(げ)裟(さ)だと苦笑しつつ、これが公爵家としての体裁なのだとレティシアも唇に上品な笑みを浮かべた。

応接間に足を踏み入れたとたん、男がぎょっとした顔でソファーから弾(はじ)かれたように立ち上がった。

「まさか……あなたが」

レティシアのことを下働きの娘かメイドのひとりだと思っていたのだろう。呆(あっ)気(け)にとられた顔が可哀(かわい)想(そう)になり、レティシアは助け船を出した。

「先ほどは名乗らずに失礼いたしました。レティシア・バルビエと申します。使者様を驚かせてしまったようですね。申しわけありません」

「あ、いや……こちらこそ、知らなかったとはいえ失礼をした……いや、いたしました。私はレオン・リ……リシャールと申します。ブルダリアス王の命で、バルビエ家から提出された結婚許可申請についての聞き取り調査に参りました」

レオン・リシャールと名乗った男は、レティシアに向かって優雅な仕草で頭を下げた。

「バルビエ公爵はご在宅ではないのですか?」

「あいにく弟は外出しております。よろしければ代理として私がお話を伺わせていただきますが」

「お嬢様さえよろしければ」

男は頷くと、レティシアがソファーの向かい側に座るのを確認してから自分も腰を下ろした。

レティシアはなんとか唇に笑みを浮かべていたものの、内心はなにを言われるのか不安で、心臓が大きな音を立てていた。

タイミングよくメイドが新しいお茶を運んできてくれたおかげでなんとか冷静さを取り戻したが、そうでなければ男——レオンのこちらを観察するような眼差しにひるんでしまいそうな気がした。

「では、改めてご用件をお伺いいたしますわ」

レティシアは客人がカップに手をつけるのを確認して、自分のカップに角砂糖を放り込んだ。いつもならストレートを好むのだが、今日は甘いものが必要な気分だ。

「リシャール様の先ほどのお話ですと、王陛下は当家からの結婚申請書をお認めにならないとおっしゃっているのでしょうか?」

レティシアは探るような眼差しでお茶を飲む男を見つめた。

「いえ、そういうことではありません。ただ公爵令嬢というレティシア様の身分からすると、商家のご子息との結婚はあまりにも格が違いすぎるとお考えのようです。こう申し上げては失礼かもしれませんが、現公爵様に跡継ぎがいない場合、血筋としてレティシア様のお子様が爵位をお継ぎになる可能性もありますので、僭(せん)越(えつ)ながら王陛下はそちらの心配をなさっているのではないかと拝察いたします」

レティシアは男の言葉に安(あん)堵(ど)を覚えながら頷いて見せた。

つまりは万が一にも平民の血が混じった子が王家の親戚筋になることは認められないということだろう。書状のみ送り返され結婚申請を不承諾にされなかっただけでもよかったのかもしれない。

ただ単純に身分違いの結婚をすることになった経緯を説明し、レティシアの子が爵位を継ぐことはないと理解してもらえれば、使者も納得して帰ってくれるだろう。

レティシアは思っていたよりも先行きが明るそうなことにホッと胸を撫(な)で下ろす。この結婚は爵位を継いだばかりの弟や幼い妹たちのためになんとしてもまとめなければならないのだ。

レティシアに結婚話が持ち上がったのはほんの数週間前だ。

そもそも数ヶ月前にレティシアの父、前バルビエ公爵が亡くなったばかりで喪に服しているのにもかかわらず結婚の話になったのは深い事情がある。

前公爵が亡くなってすぐ、レティシアは弁護士のグリモーの口から信じられないことを告げられた。

「借金……? 公爵家に負債があるというのですか?」

この続きは「居候王子はつれない令嬢をかまい倒したい」でお楽しみください♪