書籍詳細

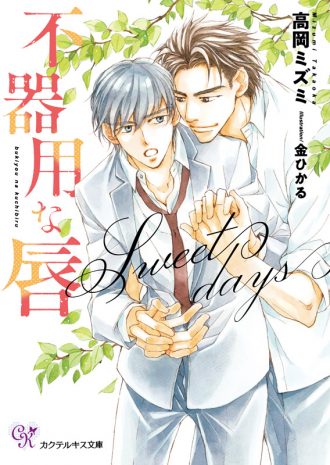

不器用な唇 Sweet days

| ISBNコード | 978-4-86669-424-5 |

|---|---|

| サイズ | 文庫本 |

| ページ数 | 240ページ |

| 定価 | 836円(税込) |

| 発売日 | 2021/08/18 |

お取り扱い店

電子配信書店

内容紹介

人物紹介

吉岡裕紀(よしおか ゆうき)

名門校から転入してきた。小田切の事をもっと知りたいと思っている。

小田切洋治(おだぎり ようじ)

年上の同級生。裕紀を大切に思っている。

立ち読み

1

窓からグラウンドを眺めるのに、一番後ろの席は好都合だ。

机に片肘をつき、教科書に目を落としているふりをして、ときどき外を眺める。いや、外を見ながらたまに教科書に目を戻すと言ったほうがいいかもしれない。

先週から新学期も始まり、三年に進級したため必然的に教室も三階へと変わったが、いささか不便になった。やはり盗み見には近すぎず遠すぎずの二階がもっとも適していたと、こうなってみて実感した。

今日はどうやら百メートル走のタイムを計っているようだ。二人一組で内周の半分を走り、競っている姿がさっきから気になってたまらなかった。

理由は、この時間体育の授業をしているのが隣のクラスだからだ。

そのなかにあって自分のお目当ては—小田切洋治。

遠目からでも容易に見つけられるほど、小田切はその体躯もさることながら立ち姿で目立っている。背筋が伸び、等身が高いのだ。

「—」

もうすぐ小田切の順番が来る。

やたら緊張しきて、きゅっと唇を引き結んだ。

「……岡」

出席番号順らしい、小田切と並んで走るのは緒方だ。緒方には悪いが、相手が小田切ではまるで歯が立たないだろう。生まれ持った瞬発力や運動神経は、努力では如何ともし難い。

「吉岡」

「あ、はい」

間近で名前を呼ばれて、反射的に外から視線を前へと戻した。呆れた表情を張りつけて目の前に立っているのは、河野だ。

「いまはなんの時間だ?」

「……数学、です」

「わかっているなら、ちゃんと授業を受けてくれ。さっきからよそ見をして—吉岡をそれほど夢中にさせているのはなんだ?」

河野が額に手をやり、窓から外を覗く。

気恥しさから身を縮めるしかない。

「なんだ、体育じゃないか。野郎の駆けっこなんざ見てもつまんねえなあ」

茶化した口調でそう言ってから、裕紀の肩に手をのせてきた。

「ああ、なんでこの学校には女子がいないのかなあ、って物思いにふけていたってわけか」

「それはだって……男子高ですから」

あたり前のことをあたり前に言った裕紀に、河野は深々とため息をついた。

「そうだな。男子校に女子がいたら大変なことになる。けど、そもそも男子高がこの世に必要なんだろうか。俺としちゃ、そのへんからいまひとつ理解できないんだ」

いたって真顔でそんなことを言い始める河野に、教室じゅうが笑いに包まれる。口々に同意の声を上げ始めた周囲に、はは、と裕紀も笑った。おかげでよそ見の件も不問になり、気まずい思いをしなくてすむ。

去年赴任してきた河野は、二十代後半の独身教師だ。同年代で同じ数学教師、似たような立場だと寺沢がいるが、ふたりのタイプはまったくちがう。

寺沢は兄貴分を気取って、生徒から鬱陶しがられることも多いが、河野は自然体のせいか、学校に馴染むのが早かった。赴任して一年ほどたったいまは、多くの生徒から相談を受ける人気教師だ。

裕紀自身、多くの生徒と同じように河野に対しては好感を抱いていた。

野郎の駆けっことか女子とか同じ言葉を寺沢に言われたなら、きっとなんの厭みだと気分を害したにちがいない。そう思うほどには好印象を持っている。

外見も大いに関係しているかもしれない。眼鏡キャラが定着している河野は、どこから見てもいたって普通だ。

「先生、脱線しすぎ」

前方からの生徒の声に、「悪い悪い」と言いつつ河野は頭を掻くと、教壇へと戻っていった。

「えーっと、どっからだったか……あ、そうそう、三問目だ。吉岡、ぼうっとしてたけどできるか? 俺は容赦しないぞ」

「はい」

椅子から腰を上げ、黒板へと歩み出た裕紀は手を止めずに最後の答えまで導き出して、チョークを置く。

「パーフェクト!」

親指を突き立てた河野に、気恥しさと少しの誇らしさを覚えつつ席に戻った。

「さて。じゃあ、説明ができる者は挙手」

授業を再開した河野の声を耳にしながら、またグラウンドに視線を流す。案の定小田切の順番は終わってしまったようで、すでにスタート位置とは反対側にいて、誰かと談笑していた。

残念。

目的がなくなったためもう外を意識する必要はなくなり、授業に集中する。我ながらわかりやすいと呆れるが、この程度の愉しみくらい許されるだろう。

チャイムが鳴り、授業が終わると、昼休みになる。河野が出ていくとすぐに町田が寄ってきた。

これも縁なのか、三年になっても引き続き町田と同じクラスになった。町田が「危ない奴」と吹聴して回ったせいで、いまや大人しい優等生というイメージで裕紀を見るも者がいなくなったことはいいのか悪いのか。

教師ですら、もう優等生扱いしてくる者はいない。

もっともそれは小田切の存在が大きいだろう。

校内どころか、近辺の学校にも小田切洋治の名前は知られている。本人がそれを望んでいなくても、周りが勝手に広めていくのだ。

たとえば町田や遠藤のように心酔する者がいる一方、本人が言うように小田切をよく思っていない連中がいること。去年の裕紀がそうだったが、遠巻きにして近づかず、噂を信じて疑わない者も。

外を歩くだけで、いろいろな視線にさらされる。傍にいても感じるくらいなのだから、本人はもっとだろう。

「急げ、吉岡。早くしねえと焼そばパンがなくなっちまう」

町田が目の前で足踏みをする。

「昨日もそれ食べてたくせに」

呆れて肩をすくめると、町田は子どもっぽい仕種で唇を尖らせた。

「好きなんだよ。悪いか」

「悪いなんて言ってないし」

なおも急かされて、裕紀も後ろを追いかけ教室を出た。

「ああ……ったく、なんで三階なんだよ。購買が遠くなっちまったじゃねえか」

ぶつぶつ文句を並べる町田と一緒に階段を駆け下りているとき、ちょうど体育から戻ってきた隣のクラスと鉢合わせする。

「よう、町田ぁ」

「俺はいまそれどころじゃねえんだ」

人気者の町田は何人もに声をかけられるが、見向きもせずに階段を上がってくる集団を掻きわけ、焼そばパンのために先を急ぐ。

と、唐突に町田が足を止めた。小田切を見つけたからだ。

「なんでそんなに慌ててるんだよ」

うるさそうに前髪を掻き上げつつ、小田切が白い歯を見せる。。四月半ばにもかかわらず初夏並に気温の高い今日、小田切の額にはわずかに汗が滲んでいた。

視線が合った瞬間、その表情がやわらなくなったのは、けっして勘違いではないだろう。裕紀にしても、自分の頬が緩んでいることに気づいている。

「あ、小田切さん。お疲れ様っす。焼そばパンを買いにいくところなんすけど、なにか買ってきましょうか」

同級生に対する言葉遣いではないが、それは小田切が二歳年上だからだ。もっとも町田の場合は年齢差以上に、小田切に対する憧れや信頼が言葉や態度に表れているのだが。

小田切は、今年二十歳になる。

裕紀自身は早生まれのため、生まれ年だと三年の差になる。

百八十三センチ。厚みのあるがっしりとした体躯に、長い手足。眦の切れ上がった、きつい印象の目許。まなざしの強さと右目尻の傷跡。なにより大人びた雰囲気が、他の同級生とはまるでちがう。

小田切に比べれば、自分の子どもっぽさを実感せずにはいられない。体格は遺伝的な影響もあるので仕方がないとしても、雰囲気だけでもどうにかならないかと思うが—おそらくこちらもうまくいかないだろう。

二重の目許。口許の甘さ。

誰もが大人しそうな優等生という第一印象を抱くらしく、そのせいで編入当初はずいぶん絡まれた。

「焼そばパン? おまえ、昨日も食ってただろう。よく飽きないな」

小田切がひょいと片眉を吊り上げる。

「ぜんぜんっすよ! あ、小田切さんも焼そばパンにします?」

「焼そばパンはいらねえから、他の買ってきてくれ」

苦笑したあと、その目がまっすぐこちらへ向けられた。見つめられただけで、どきりとする。なんて恥ずかしい奴だと思うが、自分でもどうしようもない。

「裕紀も同じ目的か」

名前を呼ばれるとなおさらだ。多少慣れてきたとはいえ、一度意識すると平静でいるのは難しい。もしかして赤面しているのではないかと思うと、よけいに鼓動は早くなる。

「俺はべつに。急げって町田がうるさいんだ」

視線を外してそう答えた。

「屋上だろ?」

「うん」

「あとでな」

会話はこれだけだ。擦れちがいざまに一度裕紀の肩に手を置いてから、小田切は階段を上がっていった。その背中を見送りながら、小田切が触れた肩に自分の手をやる。そこから小田切の情や優しさが流れ込んでくるようだった。

小田切が大人びているのは、過去の出来事ゆえだとわかっているので、同時に痛みも感じる。

二年留年したのは、バイク事故で怪我を負ったせいだ。一年生の秋のことだった。助かったのが奇跡だと言われるほどの大きな事故で、小田切の友人である真辺秀はそのときに命を落としている。

事故は小田切の右目尻に傷跡を残し、それ以上に心にも深い傷を刻み込んだ。おそらく一生その傷を抱えていくのだろうと、小田切を見ているとそう思う。

「なにぼけっとしてるんだよ。吉岡!」

「わかってるって」

町田にせっつかれ、裕紀は足を踏み出し、購買へと急いだ。

「うっわあ! もう混んでやがるし」

人混みを前にした町田が声を上げたかと思うと、集団の中に突っ込んでいく。順番なんてあってないようなものだ。少しでも躊躇すれば、列から押し出されていつまでたっても目的は果たせない。

「吉岡、こっち! 早く来い!」

ひとりなら最後尾につけるはめになっただろうが、町田のおかげでそれもない。

ブームと言うだけあって焼そばパンへの町田の情熱はすさまじく、早くもその両手に掴み取っていた。

「おい、割り込んでんじゃねえよ」

背後から怒鳴られ、裕紀は振り返った。どうやらいまの怒声は自分に向けられたようで、顎を上げてこちらを睨んでいるのは入学したばかりの一年生だ。

名札の色を見れば学年がわかる。相手もこちらが三年だと承知しているにちがいない。つまり、見た目から怒鳴ってもいい上級生と判断されたのだ。

一方、二年と三年でこの手の文句を言ってくる者はいない。

「ちゃんと後ろに並べよ」

横にいた一年生にも噛みつかれる。

横入りしたのは事実なので、黙って後ろへ並び直そうとした裕紀だったが。

「吉岡!」

なおも町田が声を張り上げる。

「小田切さんのも頼まれてんだから、ぐずぐずするなって」

たった一言で事足りた。町田に他意はなかったのだとしても、なにより効果的な言葉だった。

一瞬にして頬を強張らせた一年生ふたりは、こちらの顔色を窺いつつ列から外れていく。周囲にいる者たちも同じだ。おそらく明日からは同じ目に遭うことはなくなるだろうが、それを単純に喜んでいいのかどうか、自分にはわからなかった。

小田切本人があちこちで威嚇して回っているわけではなくとも、噂は独り歩きする。編入時に裕紀が耳にしたように、いろいろと尾ひれがついて。

一年生の間でもすでに噂が回っているのだと、いまの出来事で察せられた。

最後尾に並び直すのが面倒になり、町田に歩み寄った裕紀は、

「よけいなこと言うなよ」

一応釘を刺す。明日から楽になったのは事実でも、男としては喜べない。こういうのをなんと言うのか知っている。虎の威を借る狐だ。

「なにが? 俺は買えなくなると思ったから、急げって言っただけだろ」

「……そうだろうけど」

だが、それをいちいち町田に説明するのは格好悪い。おかげで無事に目的を果たし終えたのも事実で、いつもどおりその足で屋上へ向かった。

屋上のドアを開けて真っ先に目に入ってくる空には、雲ひとつない。

先週末からずっと快晴で、気温も平年よりは高い日が続いているため、外で昼食をとるにはもってこいだ。

しかも、他に屋上を利用する者はいない。というのも去年まで遠藤やその仲間たちが占領していたせいで、誰も屋上に近づかなくなったのだ。もっともその遠藤にしても、小田切目当てで屋上に行っていたのだろう。

卒業後、遠藤は家業の建設会社に就職したという。いまも頻繁に小田切へ連絡をしてくるらしく、厭でも近況は裕紀の耳にも入る。遠藤にとって小田切は中学時代からの憧れだったようで、その気持ちが過去には何度か暴走することになった。

いまから思えば、遠藤は口で挑発するばかりで、小田切本人にこぶしを向けることはなかった。

この界隈でバイクが好きな人間だったら小田切と真辺の名前を知らない者はいない、そう教えてきたのも遠藤だ。バイク以外の噂の真偽については—よくわからない。当人に確認するのが一番早いけれど、少なくともいまはそうするつもりはなかった。

「いい天気だなあ。転がったら寝ちまいそう」

定位置に腰を下ろした町田は、両手を上げて身体を伸ばす。そして、思い出したように水を向けてきた。

「数学の河野、変じゃねえか?」

「変って?」

急になにを言い出すのか。怪訝に思いつつ、問い返す。

「変は変だって。なんかやけに吉岡のこと気にしてないか? 気に入ってるっていうかさ」

「それは、俺が数学ができるからだろ」

やはり大した話ではなかったと軽く受け流したところ、ちぇっと舌打ちをしてから町田は上目遣いで見てきた。

「吉岡って、見た目と中身ギャップが結構すごいよな。おとなしそうなのに、案外ずけずけ言うし」

「ずけずけって、事実だろ?」

「まあ、それはそうなんだけど。普通の優等生はそういう言い方しねえのさ」

町田のほうこそ、かなり優等生に対して偏ったイメージを持っているようだ。しかも自分に限っていえば、ここでは優等生かもしれないが、以前の進学校では数学を除いて中の上という程度だった。

「てか、まあ、それはさておき。あいつ、やけに吉岡に馴れ馴れしくねえかって話」

「あいつって?」

「だから、河野だって言ってるだろ」

今度は裕紀が上目を流す番だ。

「馴れ馴れしいっていうんなら、俺はよっぽど副島のほうが馴れ馴れしいと思うけど。知ったかぶりでなにかと注意ばっかしてきてさ。そのくせピント外れてんだよ、いっつも」

「おまえ……」

町田がかぶりを振る。

「アイドルみたいな顔して、マジで辛辣だよな。裏表がありすぎんだって」

「なんだよ、そのアイドルって」

鳥肌が立ったと腕を見せつつ抗議したが、町田は懲りずになおも気持ちの悪い台詞を吐く。

「そんなだから、見た目に騙されて河野もついふらっとしちまってるんじゃねえの? 案外、俺のために数学頑張ってくれてるとか思ってそう」

妄想もここまでくると感心する。河野もとんだとばっちりだ。

「あのさあ—」

「誰が誰にふらっとしてるって?」

さらなる抗議をしようとしたとき、背後から低い声が割り込んできた。振り返ると、長身を屈めるようにして小田切がこちらへやってくる姿が見えた。

「あ、小田切さん」

町田が即座に立ち上がる。

裕紀の横に腰を下ろした小田切から、シャンプーだろうか、柑橘系の香りに混じって微かな汗の匂いもした。

「なんの話だ?」

意識しないようにするには努力が必要だ。

「なんでもない。町田が変なこと言ってるだけ」

それを知ってか知らずか、こん、と頭を小突かれる。小田切にとっては何気ない行為でも、途端に落ち着かなくなる。町田がいるのに、と自分に言い聞かせなければならなかった。

「なにかあるのか? 町田」

今度は町田へ問う。

町田は焼きそばパンの封を歯で開ける傍ら、さっき話していた話をまた口にした。

「河野がやけに馴れ馴れしいって、吉岡に忠告してました。当の吉岡はまーったく耳を貸さないんすけどね」

「ああ、そういうことか」

だからはぐらかしたのか、とでも言いたげだ。が、裕紀にしてみれば、町田の戯言にすぎない。

小田切の反応が返ったことで気をよくした町田は、調子に乗って大きく頷いた。

「今日もわざわざ近くまで寄っていったから、てっきり注意するのかと思ったら、『パーフェクト!』だもんな」

「町田って、もしかして俺が数学できるのが悔しいんじゃないの?」

「ほら! それなのに吉岡はこんな調子だし」

小田切が苦笑する。

「いいコンビだな」

「いやいやいや。吉岡とコンビはちょっと」

渋い表情で町田がすかさず異を唱えたが、こっちこそ、だ。町田とコンビになった覚えはないし、なる気もない。

「ああ、そういや、今日帰りに堂島モータース寄ってくから」

「バイクショップ?」

一人暮らしをしている小田切は、現在居酒屋でアルバイトをしている。自分の我儘で家を出たの以上、生活費は自力で稼ぎたいからだと以前に教えてくれた。

必然的に一緒に過ごせるのはアルバイトが休みの水曜日だけになるし、小田切がさまざまな雑事をこなせるのもやはり水曜日だった。

「調子悪いんだ? バイク」

基本的にバイク通学は禁止されている。諸々の事情で小田切の場合黙認されているが、校則である以上校内に乗り入れるわけにはいかず、近くにあるスナック『菫』の軒下に駐めているのだ。

水曜日の放課後、待ち合わせするのも菫だ。

裕紀にとっては苦さと甘さがよみがえる場所でもある。初めて言葉を交わした日に、菫の二階で小田切と関係を持った。気持ちが通じるのを拒みつづけてきた裕紀だが、幾度となく行為を重ねるうちに身体が先に小田切に流された。

その後も心は許すまいと頑なに抵抗したけれど、時間の問題だった。そもそも抵抗しなければならなかったという時点で、結果は見えていた。

「いや、定期の点検。頻繁に見てもらっとかないと、寄せ集めのマシンだからな」

「あー……そうだね」

小田切の乗っているバイクは、元々は友人である真辺のものだ。事故で廃車同然だったそれを、小田切が何ヶ月もかけて生き返らせて乗っている。

ガソリンタンクのところだけ赤い、そのバイクで、毎月真辺の月命日に小田切は墓参りにいく。

今月ももうすぐだ。

裕紀は、先月、初めて堂島と会った日のことを思い出していた。一か月ほど前のその日は、真辺の月命日だった。

この続きは「不器用な唇 Sweet days」でお楽しみください♪